「鳥」と「烏」

「鳥」に関する連載を続けているが、私たちの生活にとって最も身近な鳥といえば「烏(からす)」であろうか。「烏合の衆」や「烏鵲の智」など、烏にまつわる諺はすこぶる多い。

「鳩に三枝の礼あり、烏に反哺の孝あり」とは、古くから親に対する子の姿勢を戒めた言葉である。鳩は親鳥よりも三本下の枝にとまり、烏は恩を忘れずに老いた親鳥の口に餌を運んで孝行するという。鳥でさえ親の恩に報いるのだから、人間はなおさら礼儀を尊び親孝行しなければならないというものだ。

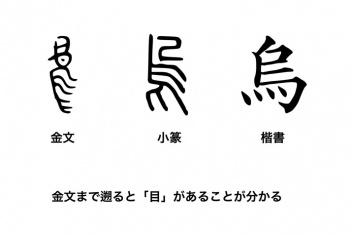

「烏」は身近な存在なので俗説もまた多々横行する。「烏は真っ黒なので目の位置が分からない。だから鳥の字から目を表す一画を削除して烏となった」というものがある。この俗説の起源は実は古い。小篆や楷書の字形だけを見れば、「目を表す一画を削除した」ように見えるからだ。

ところが、甲骨文や金文にまで遡れば「鳥」と「烏」の字形の違いは一目瞭然となる。図の金文を見て欲しい。その時代には目がはっきりと描かれているのが理解できるだろう。「烏」の字は「鳥」から派生したものではないのだ。

「角川 新字源」や「漢字源」など、近年の辞書でも平気でこの俗説が掲載されているものがある。過去の漢和辞典に掲載されていれば、それを検証することもなく採用してしまい、ついにはそれが通説となってしまう。日本の漢和辞典の多くは古文字分野の専門家の監修を受けていない。もちろん白川静の「字通」や「字統」にはこのような誤りは無い。少し調べれば分かる話なのだ。

台湾問題の真相

中国は漢字を発明した国だといって憚らない。これは過去の連載でも立証したように間違いである。しかし、漢字を利用することには長けていた。また、真理を改竄することにも長けていた。虚偽の記載を続けることにより、それを既成事実とするのが常であった。

今、中国は、「一つの中国」といって台湾を取り込もうとしている。しかし、歴史的に見て台湾が中国だった事実はほとんど無い。オランダ人やイギリス人が植民地を目的に乗り込んで来る前は島民と日本など海外漁民とが雑居する地であった。

長崎県平戸に生まれ育った日本人と中国人のハーフであった鄭成功がオランダ軍を駆逐して独立を宣言したのは一六六一年である。明の遺臣であった鄭成功はここを清への抵抗の拠点とした。清はこの拠点を一六八三年に潰すが、統治を続けたわけではなく長らく放置された。

一八七一年、宮古島島民遭難事件が発生し、台湾で遭難した日本人五十四名が台湾原住民によって殺害された。日本政府は厳重に抗議したが、台湾原住民は「化外の民(国家統治の及ばない者)」であるとして責任を放棄した。これを機に欧米列強と日本が台湾に拠点を構築、一八九五年、日清戦争の終結により台湾は日本となった。

一九四五年、日本の敗戦により台湾は日本の統治を離れる。十月十五日、連合軍の艦船と共に蒋介石軍が上陸した。そこから台湾人(本省人)への迫害が始まる。多くの本省人は日本語と現地語しか話せず中国語を話せなかった。それをいいことに土地と財産の没収が行われた。それはついに強い抵抗運動(二・二八運動)となり上陸した外省人たちは殺戮を繰り返した。台湾人の犠牲者は中華民国行政院の発表で二万八千人以上、その後のジェノサイト(一説では十万人以上)まで入れるとさらに多数の本省人が殺戮されたのである。

ようやく本省人が台湾を取り戻したのは李登輝が総統に就任した一九九二年である。「一つの中国」は「烏」の俗説と同じだ。「烏」の字にははっきりと「目」がある。人々にも真実を見る「目」はあるはずなのだ。(つづく)

| | |

水間 一太朗(みずま いちたろう)

アートプロデューサーとして、欧米各国、南米各国、モンゴル、マレーシア、台湾、中国、韓国、北韓等で美術展企画を担当。美術雑誌に連載多数。神社年鑑編集長。神道の成り立ちと東北アジア美術史に詳しい。

|