かつて財界を席巻した「ESG(環境・社会・ガバナンス)」経営ブームが沈静化し、代わりに「ESH(環境・安全・保健)」が急速に台頭している。

政府が労災に対する処罰を企業の存続を脅かすほど強化したことで、ESHは単なる経営方針を超えた「生存戦略」となった。

ESHの復権

ESHは従業員の安全と健康を最優先とする経営ルールだ。

2000年代初頭、諸外国に比べて高い労災死亡率を減らそうという社会的共感を背景に注目を集めたが、その後、投資重視のESGトレンドに押され関心が薄れていた。

転機となったのは22年の重大災害処罰法の施行で、CEOに労災の法的責任が課されるようになってからだ。加えて、李在明政権発足後に高強度の「労働安全総合対策」を導入したことが決定打となった。

死亡事故が頻発する建設会社は登録が抹消され、年間死亡者3人以上の企業には営業利益の5%に達する追徴課税が科される。

いまや労災が企業の存亡を左右する時代となったのだ。

不可抗力の事故は通用しない

ESHが注目を取り戻したのは、処罰の強化だけが理由ではない。労災に対する社会の見方が「不可抗力の事故」から「企業が防ぐべき災害」へと変化し、消費者の不買運動や企業イメージの失墜といった市場制裁が働き始めているためだ。

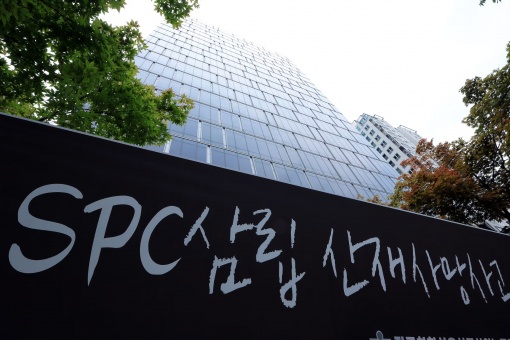

代表的な事例が製菓大手SPCだ。22年以降4年間で工場内の労災死亡者が6人に達し、激しい不買運動に直面した。

その影響で製品生産が停止し、系列会社の売上も急減。中核企業SPCサンリプの第2四半期営業利益は前年同期比67・5%減と大打撃を受けた。

労災は人材流出や生産性低下にもつながる。産業安全保健研究院によると、企業の災害率が1%上昇すると労働生産性は383万ウォン減少し、従業員50人未満の事業所ではその減少幅が3138万ウォンに達するという。

「ESHは生存の問題」

特にリスクの高い建設・造船・製造業ではESHの強化が死活問題となっている。建設業界ではCEOが直接政府と安全対策を協議するなど、非常体制に入っている。

ある建設関係者は「ESGが持続可能経営のためのキャンペーンなら、ESHは生存そのものの問題だ」と現場の空気を語る。

HD現代のチョン・ギソン副会長は造船現場を自ら点検し、現代自動車と起亜は全国5地域で協力企業と安全セミナーを開催するなど、安全管理の徹底に努めている。

このようにESHは、もはや価値の問題ではなく、企業のコストや収益に直結する経済的課題として定着した。

|

| |

ソウル市瑞草区良才洞のSPC本社。労災死亡事故を批判するプラカードが掲げられている