1968년 봄, 스무 살 약관의 청년 이영덕은 난생 처음 조국 땅을 밟았다. 한국말 한마디 하지 못한 채 도착한 보금자리는 재일교포 유학생 전용 기숙사 ‘왕용사(王龍舍)’.

|

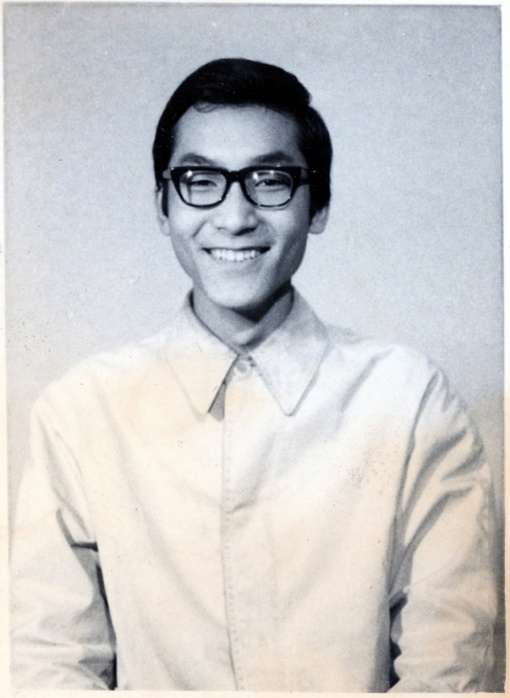

| 고교 졸업반 시절의 이영덕 《한솥》창업주 |

유학생 기숙사 ‘왕용사’의 추억

종로구 동숭동 대학로, 서울의대 캠퍼스 안에 자리한 왕용사에는 일본 전국 곳곳에서 모국을 찾아온 교포 친구들로 북적댔다. 동기생 80명이 북적이는 가운데, 제각기 일본서 겪은 또래들의 무용담을 듣느라 밤잠 못 이루는 날들이 이어졌다.

부모 곁을 떠난 교포라는 동질감은 낯선 땅 모국에서 끈끈한 동지애로 뭉치는 힘이었다. 또래끼리 일본어로 소통하며 지내는 왕용사는 교포 청춘들의 해방 공간과도 같았다.

그렇게 안락함에 젖어가던 어느 날, 교토에 계신 어머니로부터 편지 한 통이 날아들었다. 아들의 안부를 묻는 다정한 문장들 사이에 죽비(竹篦) 소리처럼 정신이 번쩍 드는 한마디가 박혀 있었다.

“영덕아. 허구한 날 일본말로 교포 친구들끼리만 어울려서야 언제 우리말을 배우겠느냐!”

어머니 말씀에 정신이 번쩍 들었다. 한국말, 한국문화를 배우러 온 목적은 잊은 채 ‘작은 일본’과도 같은 기숙사 안에서 맴돌고 있는 자신을 발견한 것이다. 그리고 결심했다. 온실을 벗어나 ‘진짜 한국’과 정면으로 부딪혀보자고.

곧장 신당동의 한국인 가정집으로 거처를 옮겼다. 몸으로 부딪히며 한국 생활에 적응해간 끝에, 마침내 그는 꿈꾸던 서울대학교 법과대학의 문을 열었다.

뼈를 때린 현직 대사의 충고

그러나 운명처럼 다가온 만남이 영덕의 꿈을 송두리째 흔들었다. 법대 동기생의 삼촌이었던 현직 이탈리아 대사를 만난 자리에서였다.

“외교관? 절대 하지 말게. 먼저 박봉(薄俸)이라 생활이 힘들어. 거기다 우리나라 국력이 약해서 해외에서 괄시받기 일쑤야. 고난의 길로 가지 말고, 차라리 사업을 하게나.”

노련한 외교관의 단호한 충고가 벼락처럼 내리꽂혔다. 한순간에 목표를 잃자 깊은 혼돈에 빠졌다.

혼돈은 시대적 격랑과 겹쳐졌다. 1969년 박정희 정부가 대통령의 3선 연임을 추진하자, 대학가는 거센 반대 시위로 들끓었다. ‘3선 개헌, 결사 반대’, ‘독재 저지, 헌정 수호’ 등의 구호가 대학 캠퍼스에 난무했다. 대학 중에서도 영덕이 속한 서울대, 특히 법대 학생들의 시위가 가장 격렬했다.

급기야 전국 대학에 휴교령이 내려졌다. 강의실은 텅 비었고, 시험은 리포트로 대체됐다. 가뜩이나 공부할 의욕을 잃은 상황에 수업마저 없었으니, 이래저래 공부와 담을 쌓고 말았다.

히트곡 “꽃반지 끼고”의 원작자

|

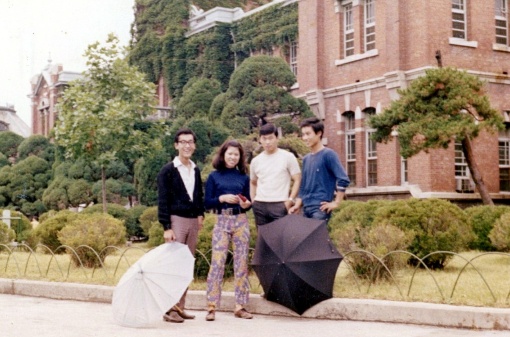

| 서울대학교 법대 시절 동기들과 함께(왼쪽에서 첫번째) |

그의 텅 빈 시간을 채워준 건 뜻밖에도 음악이었다. 신당동 하숙집에서 만난 동기 배덕야에게 기타를 배우며 코드 잡기와 연주법을 익혔고, 공허했던 마음에 서서히 선율이 스며들었다.

초등학생 시절 ‘TV쇼’를 기획한 그의 재능은 음악에서도 빛을 발했다. 급기야 재일교포 친구들과 혼성 포크 트리오를 결성했다. 대학로 라이브카페와 이대 앞 라이브홀을 누비다 보니 어느새 아마추어 스타로 떠올라 있었다.

그러던 어느 날, 동양방송(TBC)이 주최하는 대학생 가요제 출전 제안이 들어왔다. 영덕은 자작곡 <오솔길>로 무대에 올랐고, 본선 3등을 차지하며 화제를 모았다. 재일교포 법대생이 작사 작곡한 노래라는 이력은 방송가의 주목을 받았고, 라디오와 TV출연 제의가 잇따랐다. 그러나 이때 영덕은 팀 해체를 선언했다.

“어디까지나 저희는 유학생이니까요. 연예인이 되려고 모국에 온 건 아니었지요.”

과감히 발길을 돌렸다. 하지만 노래는 그곳에서 멈추지 않았다. 친구 동생의 여자친구인 가수 은희가 <오솔길>을 불러보고 싶다며 영덕을 찾아왔다. 아무 조건 없이 흔쾌히 곡을 내주었다. 직후 은희가 가사를 개사해 발표한 곡이 바로 <꽃반지 끼고(1971년)>다.

그때는 <꽃반지 끼고>가 70년대 대한민국 가요사의 전설적인 히트곡이 될 줄은 상상도 못했다. 노래는 서정적인 멜로디와 아름다운 가사로 젊은 층은 물론 중장년층까지 세대를 초월한 국민 애창곡으로 불렸다.

“그때 제 이름으로 작사·작곡을 남겨뒀다면 어땠을까요? 뭐, 지나간 얘기지만요...”

외교관의 꿈은 무너졌지만, 그는 대학 시절 ‘창작의 즐거움’과 ‘대중의 마음을 얻는 법’을 배웠다. 음악은 방황하던 청춘을 위로해준 아름다운 도피처였지만 최종 목적지는 아니었다. 영덕의 귓가에는 이탈리아 대사가 던졌던 한마디, "차라리 사업을 하라"는 말이 조용히 메아리치고 있었다. (제4화에서 계속)

[서울=이민호]