税務署と警察による密造酒摘発の家宅捜索だった。家の表にも、裏にも、何人かの制服の警官が立っていた。

物置の醸造道具はすべて没収され、三台のトラックで運ばれて行った。父もトラックの一台に乗せられ、連行されて行った。

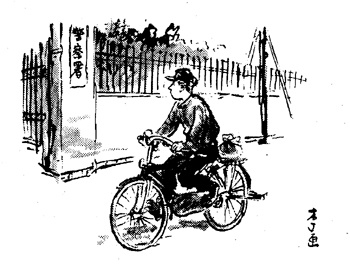

そのまま、父は一カ月間、警察の留置場に留置されていた。祥一が学校に行っている昼を除き、朝食と夕食の弁当を、自転車に乗って警察署に届けるのが彼の役目になった。辛い夕焼け空の下で、生きることのたいへんさといったものを感じつつ、弁当を運んだ。

弁当を差し入れに行っても、父には会わせて貰えなかった。受付で警官に渡すだけである。

「今夜も坊やが持ってきてくれたんかい。ご苦労さん」

家でよく父と一緒に酒を飲んでいた刑事が応対に出て祥一にそうお愛想をいったことも何度かあった。祥一は、子供心にも、その刑事をインチキ刑事だと思った。

一カ月ほどで釈放されたのち、やがて裁判がはじまり、父は、懲役二年、罰金五万円、執行猶予三年の判決を受けたのだが、あの事件も、きっと、父の中の反日意識を助長したに違いない、と祥一は思う。

|

| |

解放前もそうだが、解放後も、父はいくつもの仕事を転々とした。進駐軍の衣類のブローカー、闇米のかつぎ屋、とうもろこしの爆弾焼き、古物商、などの職業ののち、酒の密造をはじめ、それが駄目になったところで、ちょうどその頃から流行しはじめたビンゴとかいう遊技場を、街の一角に店舗を借りて営むようになった。だがこれは、賭博性が強いという理由で、開業して一年たらずで警察にやめさせられた。パチンコ屋をはじめたのは、それからのことである。

父ばかりでなく、知り合いの同胞たちも、皆似たり寄ったりの職業偏歴を重ねていた。日本人の同級生たちの父親は、会社に勤めているとか、薬屋とか、酒屋とか、洋品店とかのちゃんとした商店を営んでいるのに、自分たち朝鮮人は、どうしてそういう仕事を職業にできないのだろう。

そんなことを考えるようになったのは、いつ頃からだったろう。中学生になった頃からだろうか。

いつしか祥一は、同胞たちの携わっている、パチンコ屋だとか、ホルモン焼き屋だとか、砂利屋だとか、古物屋だとか、そういったものとは別の職業を自分の未来に考えるようになっていた。そして、たとえ朝鮮人でも、一生懸命勉強すれば、それは可能なのではないか、という気がした。父はじめ同胞たちは、教育を受ける機会がなかったために、いまのような仕事をせざるをえないのだろう、少なくともそれが大きな原因になっているのだろう、と彼は考えた。

高校に入ったときから、彼はすでに、大学の工学部に進むのを志望していた。朝鮮人だけに、何か技術を身につけた方がいいだろう、そう思ったのだ。技術者か、できれば科学研究者になりたい……。

小説などには、見向きもしなかった。関心もなかった。同級生によく小説を読んでいる生徒がいたが、受験勉強にあくせくしていた祥一の目には、そういう生徒は時間の無駄遣いをしているとしか見えなかった。小説のどこが面白いんだろう。小説ばかり読んでいては、生きて行けない。

それでも、国語の夏休みの宿題などで、何冊かの日本の作家の小説を読んだことはある。読後感を書く宿題なのだが、読んでも感応するところがなかった。

古文の勉強として読んだ『徒然草』が、多少面白かったぐらいである。

1984年8月4日4面掲載